About This Project

Expositions

Exposition « La Verticale et l’œuvre de Jacques Zwobada »,

Université de Picardie Jules Vernes, Amiens – 2003

Jacques Zwobada à Amiens.

‘’Robert Mallet, Picard de souche et de cœur, homme de lettres et poète, auteur des célèbres entretiens avec Paul Léautaud, a été le premier recteur de la toute nouvelle académie d’Amiens.

Il prit son poste en 1965 après avoir été le doyen de la faculté de lettres de l’université de Tananarive.

La conception et la construction de cette dernière avaient été confiées, peu de temps auparavant, à Paul Herbé dont j’étais l’élève et le principal collaborateur.

Robert Mallet qui avait apprécié le travail effectué à Madagascar, fit alors appel à la même équipe d’architectes pour la réalisation de l’université d’Amiens.

C’est ainsi que, Paul Herbé étant décédé entre temps, son associé Jean Le Couteur et moi-même avons assumé cette lourde et difficile tâche. Naquit alors une amitié sans faille qui ne prit fin qu’à la disparition de Robert Mallet, le 4 décembre 2002.

C’est par Paul Herbé dont il était un ami proche que j’avais fait la connaissance de Jacques Zwobada.

Il émanait de lui, à travers son regard bleu si limpide, une grande douceur en même temps qu’on ressentait l’intensité de sa vie intérieure.

Jacques Zwobada était entièrement habité par son art.

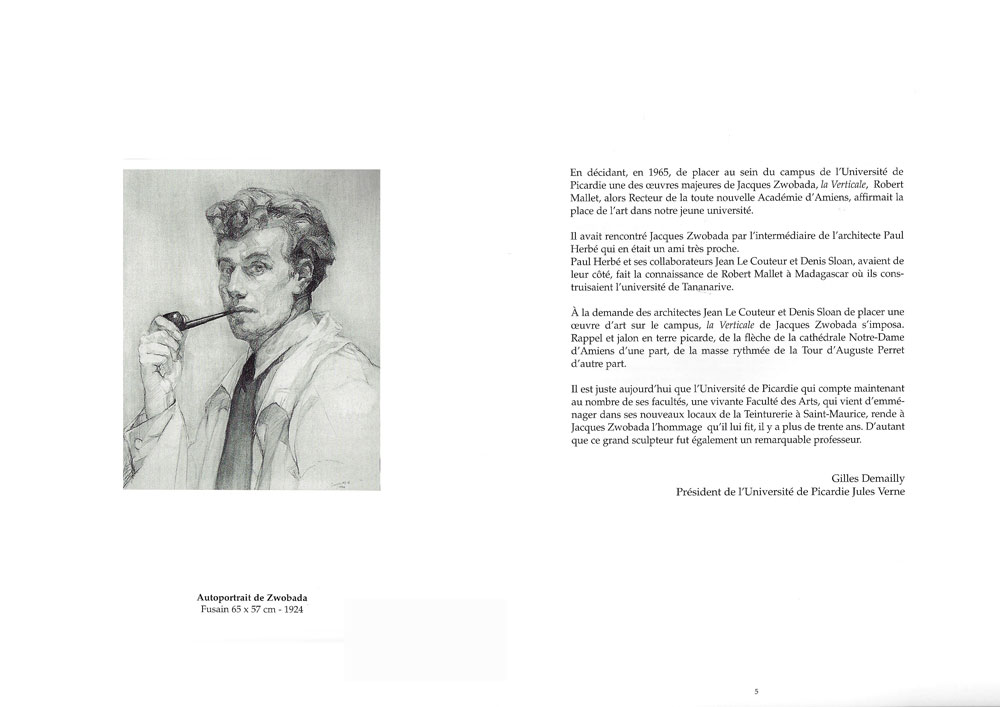

Poète, il était aussi un musicien talentueux, passionné de violoncelle et un dessinateur hors pair.

Il restera certainement comme l’un des plus grands sculpteurs de notre époque.

J’ai passé les heures les plus merveilleuses de ma vie auprès de lui dans son atelier de Fontenay-aux Roses.

Le rez-de-chaussée était littéralement encombré d’œuvres magnifiques allant des ébauches en terre à des plâtres pratiquement achevés. Il les retravaillait sans cesse car il n’était jamais satisfait. Il en laissait certains pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années puis il les reprenait soudain, passionnément. Il en allait ainsi de la « Verticale » dont il avait réalisé plusieurs versions d’échelles différentes. Il y revenait toujours. Sans relâche de l’une à l’autre, il ajoutait, creusait, affinait, épurait.

Lorsqu’il abandonnait momentanément une sculpture, c’était pour se consacrer avec la même exigence scrupuleuse à l’art du dessin.

Il s’agissait de vastes et complexes compositions sur papier blanc, alliant toutes les nuances de gris les plus légers et transparents aux plus lourds et opaques, aux noirs les plus profonds. Sa maîtrise était fascinante. Jacques Zwobada avait le don de faire parler la matière et de la sublimer.

Parfois pour se reposer l’esprit, il s’emparait de son violoncelle. Il m’initiait alors à l’opéra que je ne connaissais guère et à l’œuvre de Debussy dont il était un fin connaisseur. Il me fit aussi découvrir le Requiem de Gilles et bien d’autres œuvres musicales et écrites dans la petite pièce tapissée de livres entre atelier de sculpture et atelier de dessin où nous parlions des heures durant, le soir.

L’éclectisme de Jacques Zwobada n’avait pas de limites.

Tel était l’homme que Robert Mallet, lorsqu’il fit sa connaissance, apprécia immédiatement, pressentant qu’une œuvre majeure de Jacques Zwobada conférait à la toute jeune université une spiritualité qu’il considérait comme un de ses principes fondateurs.

Jacques Zwobada s’enthousiasma aussitôt.

Le projet était grandiose, le site naturel, alors entièrement libre de constructions, s’inclinait doucement vers la Selle.

Seule l’immense Cathédrale d’Amiens et la Tour Perret dominant loin au nord les vastes horizons de la vallée de la somme et le moutonnement de la ville qu’on devinait plus qu’on ne la voyait, nichée dans les bras de la rivière, rappelaient sans ambiguïté l’exigence qu’il y avait à perpétuer l’alliance ancienne en cette terre picarde du spirituel et du temporel.

Très vite la « Verticale » en une version monumentale à l’entrée de l’université, s’imposa d’évidence. Elle devait atteindre une hauteur de 15 mètres, hors socle, afin d’être à l’échelle du site et des importants bâtiments à venir.

L’université ne connut pas, sur ce site, le développement escompté ; la faculté des sciences et celle de médecine (qui existait sous forme d’une école en ville) ne furent jamais entreprises ou déplacées si loin, tandis que la banlieue, elle, grignotait l’espace.

L’ambitieux projet de sculpture subit les mêmes vicissitudes et se trouva ramené à 7 mètres seulement.

Mais l’œuvre est là, elle existe, elle s’impose.

Alors que Rome reconnaît aujourd’hui le génie de Jacques Zwobada en érigeant au centre de l’une de ses places, un groupe de deux de ses sculptures, Amiens, à plus de 2000 Km de la ville éternelle, peux s’enorgueillir de posséder, elle, depuis plus de trente ans l’une de ses œuvres majeures. ‘’

Denis Sloan, Paris, le 27 mai 2003

La Verticale de Jacques Zwobada

Depuis 1975, une Verticale de Bronze, haute de 4,75 m, troue le ciel picard.

En 1965, l’architecte du Campus de l’Université de Picardie alors en chantier, Jean Le Couteur, et son collaborateur Denis Sloan proposèrent au premier recteur de la toute nouvelle Académie d’Amiens, l’écrivain et poète Robert Mallet, de confier la réalisation du 1% artistique à l’artiste. La Verticale que connaissait Jean Le Couteur, s’imposa. Jacques Zwobada le modelait dans son atelier de Fontenay-aux-Roses depuis 1955 ; il en variait les versions, ajoutant, supprimant, épurant ; il en étudiait les échelles. Il y revenait toujours. Monumentale, atteignant une hauteur de quinze mètres hors socle pour être à l’échelle du site et des bâtiments à venir, elle devait être placée à l’entrée du campus. Les vicissitudes firent qu’on réduisit le projet et ses dimensions et qu’on relégua la Verticale dans l’espace improbable des indispensables parkings.

Redressée aujourd’hui sur l’espace montueux du campus de l’Université de Picardie, coupant, comme plus loin la flèche de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens et le haut bloc rythmé de la Tour Perret, l’interminable horizon gris bleu, la Verticale est l’un des troncs de ces forêts dans lesquelles le sculpteur Rodin voyait la genèse des cathédrales gothiques. Il écrit à propos de la cathédrale d’Amiens : « c’est une femme adorable cette cathédrale, c’est une vierge. /…/ Si naïve que des pédants l’aient jugée, l’analogie entre l’église gothique et les forêts du nord – ces forêts qui n’étaient jamais très éloignées de cette église et qui lui ont fourni tant de matériaux – s’impose à mon esprit. Que la forêt ait inspiré l’architecte, j’en suis comme Chateaubriand, absolument convaincu. Le constructeur a entendu la voix de la nature, il a compris son enseignement, son exemple, il a su en déduire les conséquences d’utilité profonde et générale. L’arbre et son ombrage sont la matière et le modèle de la maison. L’assemblée des arbres, avec l’ordre, les groupements variés, les divisions et les directions que la nature lui assigne, c’est l ‘église.

N’avons nous pas trouvé la vie de la sculpture en rêvant dans les bois ?

Pourquoi l’architecte aurait-il été moins favorisé que le sculpteur ?

Et la forêt continue à me produire une impression voisine de celle que je reçois de la cathédrale. L’une me renvoie à l’autre.

Toutes deux réveillent ma jeunesse…

Devant cette église, voici qu’irrésistiblement je me souviens d’une forêt, et je la revois…

La forêt où rêva ma jeunesse est sévère. Elle n’a pas d’oiseaux. L’horizon est presque partout fermé, limité par la muraille des arbres. Mais l’atmosphère humide avive les couleurs. Des lumières vertes sur les côtés…

C’est l’empire du silence dans le jour, de la terreur dans la nuit.

Paysage puissant et mélancolique ! Ces bigarrures de lumières… ces nervures, ces colonnettes… Ces carrefours de cathédrales défoncées dans cette solitude… La boue nous cache les feuilles mortes, n’en laisse découvertes quelques unes que pour faire avec elles, un vif contraste. Petites plaques de soleil ; fûts d’arbres tranchés, dans leur plan par un rayon qui glisse. / … /

Cette forêt sévère, c’est l’antique forêt de Soignes, où j’ai connu quelques unes des années rêveuses, laborieuses et parfois douloureuses, de ma jeunesse. Cette forêt me rappelle l’humanité à ses origines ; elle retrouve en elle les Principes ».

Placer la Verticale de Jacques Zwobada sous l’invocation de Rodin est à la fois juste et discutable. En effet peu de sculpteurs de sa génération échappent à l’influence d’un monde vu par Rodin d’autant que c’est en 1917 – le maître venait de mourir après avoir, en 1916, légué ses biens et ses collections à l’État Français – en rencontrant les œuvres de Rodin au Musée du Luxembourg à Paris, que l’artiste trace les premiers dessins, modèle ses premières sculptures et décide de sa carrière oscillante jusque là entre musique – il fut un excellent violoncelliste – et arts plastiques. Jacques Zwobada raconte cette rencontre : « j’errais à travers cette nécropole des habiletés sans âme, lorsque je me trouvai soudain confronté avec deux sculptures : l’Âge d’Airain et l’Homme qui marche. Décrire le choc que je ressentis devant ces deux œuvres m’est impossible. Je ne puis le comparer qu’à cette sorte d’hébétude qui nous saisit et enlève tout raisonnement à l’esprit lorsque nous sommes frappés par un émotion qui martyrise le cœur. Très longtemps, je restai sans bouger, sans idée, absorbé et hypnotisé par ces formes, ces mouvements qui semblaient respirer et se mouvoir, et plus je regardais, plus j’étais troublé et ébloui, plus je me sentais perdu devant le secret que je ne comprenais pas, dont je ne pouvais analyser, ni concevoir la beauté. Si ma jeunesse enthousiaste considéra Auguste Rodin comme le seul grand maître de la sculpture moderne, c’est que ce maître me révéla par ses œuvres ce qu’aucun autre ne m’avait appris. C’est de lui que me vint le sentiment d’un attrait implacable du mouvement dans l’immobilité ou, pour mieux dire, de l’élan qui anime l’équilibre des forces dans l’immobilité de la pesanteur ».

Juste encore car il y a plus d’un rapport, conceptuel et formel, entre la pensée et l’œuvre de Rodin et celle de Jacques Zwobada. Le Maître de Meudon insistait sur la nature même du lien entre forêt et cathédrale, l’une générant l’autre. Or c’est en dessinant inlassablement, de 1947 à 1952, d’autres forêts et d’autres essences, celle des oliviers noueux des Pouilles – pays d’origine d’Antonia Fiermonte, son épouse très aimée – que Jacques Zwobada naîtra à l’abstraction. Pierre Cabanne notait que Piet Mondrian « avait en 1911-1912, suivi un processus similaire en partant du thème de l’arbre. Expressionniste au départ, le motif était devenu de plus en plus schématisé avant de parvenir à une surface organisée en éléments simples, homogènes, déduits les uns des autres hors de la référence au monde regardé. Mais, ajoutait le critique, c’est un œil froid qu’il – Mondrian – posait sur le sujet ». Un œil qui avait horreur des arbres !

La nature, l’arbre, l’olivier si lacé et majestueux soit-il, n’est pas seul à offrir à l’artiste les rythmes, les enchevêtrements, les agencements de volumes complexes qui étayent désormais ses dessins et ses sculptures. Le corps féminin presque exclusivement, en ce qu’il est lui aussi intensément naturel, souple, sujet comme l’olivier aux entrelacs du dessin (et ceux de l’amour), corps féminin qui crée, noue et dénoue lignes, rythmes et volumes, fonde dès les années vingt la sculpture de Jacques Zwobada comme il avait fondé celle d’Auguste Rodin.

La frise, pensée d’abord sans destination précise, puis étudiée et déclinée en plusieurs états au fusain et à la mine de plomb, en terre, en plâtre et en bronze, de 1947 à 1950, pour le Monument au Général Francisco de Miranda (Caracas 1750 – Cadix 1816) à Caracas, au Venezuela – le monument ne sera jamais réalisé – alors que Jacques Zwobada était détaché par le Ministère des Affaires Étrangères comme professeur à l’École des Beaux Arts de Caracas et conseiller artistique du gouvernement vénézuélien, s’inspire librement et horizontalement, des rythmes, de l’agencement des corps que Rodin avait disposés verticalement aux pilastres latéraux de La Porte de l’Enfer (1880-1917). Là ou Rodin avait imaginé la chute des damnés de Dante, Zwobada modèle une « fugue » musicale, une longue guirlande de corps nus liés, juxtaposés, acrobates souplement imbriqués ou encore se succédant, fluents, les uns aux autres : l’élan d’un peuple en marche pour sa libération.

Juste toujours, car leur faire est commun : tous deux dessinent. Or, le dessin n’est jamais une technique qui aide l’artiste à peindre ou à sculpter et son tracé demeure l’un des éléments fondamentaux des arts visuels y compris dans la sculpture qui n’est pas une simple masse mais une masse douée d’un contour. L’artiste notait dans un petit carnet, en 1954 : « Chaque trait, chaque valeur prennent vie dans la surface de la page et me soumettent un problème plastique qui me surprend chaque fois par la foule de combinaisons qui se présentent à moi à mesure que le dessin prend forme… ». Michel-Ange n’avait-il pas brulé en 1563, un an avant sa mort, tous les dessins qu’il jugeait non traités en tant que tels ? Le dessin constitue pour Rodin, comme pour Zwobada, une création indépendante de ses recherches tridimensionnelles. En 1916, Auguste Rodin donnait à l’État français, en même temps que ses sculptures, quelque sept mille dessins où voisinaient outre les copies de jeunesse des maîtres anciens, les centaines de feuilles où le flexible corps féminin est fixé dans les attitudes les plus risquées et les gouaches et les lavis inspirés par les textes fondateurs : Les Métamorphoses d’Ovide, l’Enfer de Dante ou les Fleurs du Mal de Baudelaire.

Jacques Zwobada illustrera à son tour, de 1945 à 1946, de vingt-cinq lithographies superbement tracées, vingt-cinq poèmes des Fleurs du Mal. Édités par Léon Pichon, dont il avait réalisé le buste en 1935, elles sont exposées, en partie, pour la première fois à Amiens, accompagnées de leurs dessins originaux. Les corps d’ombres pliés, enroulés, noués, modulent, seuls ou jumelés, l’espace entier des longues planches où les accents graphiques noirs, gris et blancs, griffés, écrasés parfois, essuyés et estompés, scandent les vers de Baudelaire où surgissent Le tonneau de la haine, La charogne ou une chanson d’après-midi.

Pour La Verticale, d’esquisse, de dessins préparatoires : point. À peine quelques volutes rapides – flammèches échappées – tracées en marge de deux ou trois lettres écrites à la femme aimée, qui lient inconsciemment l’élan amoureux à l’élévation de la sculpture. Il y a également une photographie de 1955 prise dans l’atelier de Fontenay-aux-Roses qui montre, tracés directement sur le mur blanc, derrière une terre cuite de la Verticale, le fût effilé d’un cyprès et, plus loin, l’architecture inégalement mais rythmiquement ajourée d’un polyptique, comme si les formes de ceux-ci avaient contribué à fonder celle-là.

Juste de plus, car leur appréhension de la sculpture est commune, Auguste Rodin et Jacques Zwobada façonnent les matières – la terre et le plâtre – « sur lesquelles la main a prise directe », en travaillent les effets tactiles et taillent plus rarement la pierre qui appelle une approche différente et exige de partir d’un modèle, même si les grands calcaires de 1950 et 1953, Naïade et Orogénie attestent la maîtrise du second dans le domaine.

Juste enfin, car ils travaillent plusieurs œuvres en même temps, reprennent, réutilisent, agencent la forme parente autrement en variant les significations qui créent le style. La Verticale, particulièrement à sa base, reprend certaine « gargouille » fantastique de la Chevauchée Nocturne, la « mâchoire d’âne » d’Anamorphose et développe son haut fût à partir d’Élévation, d’Étreinte et du Couple. C’est le réassemblage, le nouveau rythme imposé par la main qui fait sens.

Le travail mené sur La Verticale, ses genèses formelles, fut considérable. Car outre les réassemblages précédemment cités, le sculpteur n’a cessé de la penser et de l’élever de 1955 à 1966. Qu’on en juge : La première (119x20x23 cm) apparaît en terre cuite, dans l’atelier, en 1955. Elle est à nouveau modelée en plâtre, en 1956 et confrontée à Jeux d’eau la même année ; l’élan de ceux-ci renvoyant à celle-là ou peut-être, est-ce l’inverse ? Réétudiée en petit (11,5×2,2×2,2 cm), elle est toujours modelée en plâtre où les échancrures se font plus profondes et travaillée à nouveau, fondue en bronze (75x20x14 cm), drapé irréel, cette même année. 1957 la voit déclinée en plâtre à nouveau (148x45x32 cm), césure émergeant des flots tumultueux. En 1960, les états successifs sont monumentaux (380x70x70 cm) et appellent le monument puisque deux projets en témoignent, l’un bien antérieur, l’autre bien postérieur : En 1958 Jacques Zwobada avait concouru pour l’érection d’un monument au Général Leclerc, Porte d’Orléans, à Paris. Il en reste plusieurs dessins. C’est la Verticale de bronze de 1956 qui en forme l’argument. Tandis qu’un projet de 1965 pour une autoroute – les architectes étaient Guillaume Gillet et Jean Willerval – en dresse une autre, jumelle des haies de peuplier qui la calent. La même année, la Verticale IV est travaillée en plâtre à l’échelle du corps ( 185,5×42,5×39 cm). La base s’est amincie pour mieux s’effiler après et le flot sculpté de la base prépare déjà les allégories structurées des dernières années de sa vie : Déméter, Géa, Cybèle, et l’hélicoïdal Tellus. C’est celle-ci que retiendront en 1965 Jean le Couteur et Robert Mallet pour l’université d’Amiens. Le bronze sera fondu à Madrid chez Codina. Elle ne sera érigée sur le campus que dix ans plus tard.

J’écrivais plus haut que placer l’œuvre de Jacques Zwobada sous l’invocation de Rodin était à la fois juste et discutable. En effet, en 1955, lorsque Les Verticales surgirent modelées d’entrée comme nous les connaissons aujourd’hui, Jacques Zwobada n’a plus besoin de Rodin. Pas plus qu’il n’a besoin de l’œuvre de ceux (élèves puis collaborateurs ou admirateurs du maître) qu’il sut voir et qui surent aussi le voir et qui, parfois, à des titres divers, l’épaulèrent : Émile-Antoine Bourdelle (Montauban 1861 – Le Vésinet 1929), Charles Dupiau (Mont-de-Marsan 1874 – Paris 1946) et Aristide Maillol (Banyuls-sur-Mer 1861 – 1944). Maillol, en 1929, présidait le jury du concours international pour le monument commémoratif du centenaire de la mort d’un autre Libertador, le général Simon Bolivar, destiné à la ville de Quito, en Équateur. Jacques Zwobada et son ami le sculpteur René Letourneur (1898 – 1990) remportèrent le concours et conçurent quatre ans durant dans leur atelier de Fontenay-aux-Roses, l’immense monument (9x16x3,5 m), fondu en bronze et placé en 1933 sur une place de la capitale équatorienne. Construction un peu grandiloquente, hybride qui doit autant au goût de l’époque – les années Arts déco – qu’aux grandes références classiques – La Victoire de Samotrace et les reliefs assyriens – qu’à Bourdelle – le monument de Mickiewicz, l’Héraclès archer ou le profil de la Tête d’Apollon ou celle de l’Éloquence – ou Falconet – la Statue Équestre de Pierre Le Grand à Saint-Pétersbourg. Le Monument à Simon Bolivar qu’il apprécia, plus tard, peu, prolonge sa pratique de la sculpture monumentale inaugurée en 1925-1926, alors qu’il était encore étudiant, avec la réalisation du Monument au compositeur et chef d’orchestre André Caplet (Le Havre 1878 – Neuilly-sur-Seine 1925) auquel le liait une amitié spirituelle et musicale. Érigé par souscription au Havre et détruit par les bombardements de 1944, il est composé ainsi : dans la pièce d’eau du jardin Saint Roch, deux longues femme Hiératiques, l’une aurige, l’autre reine chartraine, allégorisent la musique sacrée et la musique profane ; terre puis plâtre clair ; deux silences espacés autour d’une stèle portant une lyre un peu maladroite et une très belle inscription « À ANDRÉ CAPLET ». L’espace que La Verticale structurera, naît ici : des premières statues dressées. L’une est grecque, l’autre française et gothique.

L’œuvre monumentale continue, en 1935, avec l’exécution de deux bas-reliefs, parmi d’autres, en plâtre patiné (312×150 cm), pour la porte de la salle de Conférence de la Maison de la Chimie, à Paris, où l’agencement géométrisé des corps féminins et masculins, modelés à des échelles différentes, dessine un espace compact et ramassé sur lui-même.

Dès lors, sculpture, architecture et arts décoratifs ne cesseront plus d’œuvrer ensemble, épousant la dualité de sa nature artistique et de sa vision, entre la raison et l’instinct, le romantisme et la figuration, le lyrisme et l’abstraction, et la dualité des formes qui s’y associent tandis que le dessin, « clef de la lecture fondamentale » de l’œuvre, poursuit, de son côté, sa libre maturation. Jacques Zwobada a affronté très tôt, on l’a vu, la pensée architecturale et les problèmes d’art public et, à partir des années 50, sa gestualité abstraite, ses grandes compositions graphiques appellent le mur, le sol, l’espace : il sculpte un haut-relief de pierre pour le Lycée Louis Barthou, à Pau, en 1957 ; conçoit des mosaïques : en 1958, pour le Campo Santo de Mentana, en Italie ; pour le paquebot France – l’Invitation au voyage -, en 1961. 1966 le voit travailler, de concert avec l’architecte Louis Arretche, une composition en mosaïque destinée à l’une des façades latérales de la Faculté de Lettres et des Sciences humaines de l’Université de Rennes.

Familier de la Rome antique, Jacques Zwobada en reprendra les opera incerta de marbre, en 1963, pour le sol de la cour centrale de l’École d’Enseignement Technique, Le Havre Caucriauville (22×12,5 m), et en 1967, en collaboration avec l’architecte Bernard Zehrfuss, pour l’Institut Universitaire de Technologie du Havre.

En 1963, il fournit à l’Atelier Pinton à Felletin, près d’Aubusson dans la Creuse, les cartons des trois tapisseries qui y seront tissées : Équinoxe, l’Auroreet l’Invitée.

Enfin, les sculptures comme Naïade (1950) et La danseuse (1953), Les Lutteurs (1954), Élévation (1955), Orphée et Eurydice (1956), La Verticale (1965) seront retravaillées, taillées ou fondues à nouveau, mises à l’échelle, et installées dans des ensembles urbains.

Antonia Fiermonte ! Fier nom dressé d’une femme dont la vitale exigence intellectuelle et artistique, la beauté du visage et les formes du corps souple, continûment dessinés et modelés à partir des années 40, orientent définitivement l’élaboration et le destin de l’œuvre de Jacques Zwobada. À partir du moment où il l’aima, il bascula dans une sublimation à la fois abstraite et sensuelle des formes qui ouvrirent la série des sculptures magistrales à laquelle appartient La Verticale. À partir du moment où il la perdit, en 1956, il trouva l’énergie nécessaire pour, selon les très beaux mots de Pierre Restany, « concevoir à la fin de sa vie le plus éperdument romantique des projets amoureux ».

C’est Mentana ! Un cimetière en Sabine, près de Rome. Un « Parnasse amoureux » dédié à la mémoire d’Antonia Fiermonte.

Son ami, l’architecte Paul Herbé, dessina la longue allée de cent mètres bordée de chaque côté d’une rangée de cyprès et l’architecture du jubé concave qui devait être surmonté d’un fronton en bas-relief de corps enchevêtrés, arc triomphal cernant la sculpture du Couple, derrière lequel, l’espace hémisphérique rythmé d’une série de plates arcades blanches et orné au sol d’une mosaïque, accueille les bustes de bronze d’Antonia Fiermonte et de Jacques Zwobada.

Jacques Zwobada avait décidé d’y placer, jalonnant le long parcours, les pièces majeures que l’amour d’Antonia avait révélées : formidable agencement des formes qui, de l’ordre horizontal de l’Animal Fantastique à la Chevauchée Nocturne « cet extraordinaire accouplement souterrain », mènera le visiteur à l’ascension puissante de La Verticale à mi parcours, l’arrêtant ça et là auprès d’Eurydice et Orphée, de Palindrome et d’Orogénie ou de Liberté, et le conduit aujourd’hui enfin au Couple entouré des têtes de bronze de ceux qu’ils aimèrent et qui furent leurs proches : André Caplet, Pierre Chadourne, Paul Herbé, René Letourneur, Louise et André de Vilmorin.

Si Jacques Zwobada, qui repose désormais à Mentana au côté d’Antonia, n’a pu mener jusqu’au bout ce projet grandiose, sa fille Anne poursuit, avec le même élan, l’œuvre commencé.

Marie-Domitille Porcheron

Septembre 2003